在摄影机面前人们还是老样子|专访《约翰·威尔逊的十万个怎么做》导演

《约翰·威尔逊的十万个怎么做》将人们熟悉的网络教程视频完全颠倒,研究诸如如何闲聊和找到公厕的话题。透过拥抱焦虑的想法和偶遇,这档节目证明了解决困难或者回答问题难有标准答案。

约翰·威尔逊不完美的绝配旁白是这档节目的中心,展示我们以深思熟虑、私人的、往往令人心酸的共同形式存在的复杂性。这部剧迂回复杂的主题来自于它的纽约背景,那里拥有看似无穷无尽和令人难忘的偶遇。

与真人秀、恶搞或快问快答的视频不同,《约翰·威尔逊的十万个怎么做》经常小心处理每一集的关键人物。威尔逊会花费时间去了解他的拍摄对象深层的一面,呈现更富有同情心的描绘。在第二季,威尔逊揭示了阿凡达粉丝俱乐部是如何支持它的会员。在第三季,威尔逊见到了一群投身人体低温保存的人,给这一季的结束添加了一点苦中有乐的感觉。

在《约翰·威尔逊的十万个怎么做》完结季播完不久,约翰·威尔逊便被2024年瑞士真实影展邀请作为特别嘉宾。他选择放映几部别人的作品和他早期的一些短片作品,其中一些本来已经没有机会见观众了。节目里有一部令人好奇,极少被看见的作品《头四个月》(The First Four Months)整理了一些威尔逊自2008年从纽约州立大学宾汉姆顿分校毕业后在纽约市拍摄的素材。

许多都是拍摄的MiniDV空景素材,与《约翰·威尔逊的十万个怎么做》的风格相似,但这部影片记录了早些年纽约市的样貌——更多广告牌,更少人拿着手机。时间的流逝感被威尔逊的猫还是只小猫所击中了,它是《约翰·威尔逊的十万个怎么做》中“如何保护你的家具”一集主要的叙事对象。

在瑞士真实影展大师班上,人物构图的选择,叙事,威尔逊的旁白片段激起不同观众的反馈,流露出人们不同的情感和幽默感。威尔逊经常谈及被电影节认可的困难,但在电影院里观看他的作品一是种集体享受。在《约翰·威尔逊的十万个怎么做》完结后数月,威尔逊发现自己在这个十字路口依旧乐观,跟他从独立短片制作转向与HBO合作时一样。在瑞士真实影展,我跟威尔逊谈及他的纪录片食谱,他的策展选择,他早起将片子放在Vimeo的想法,以及对纽约市的记录。

NOTEBOOK:当我第一次看到《约翰·威尔逊的十万个怎么做》时,我感到十分震惊,因为我能从中感受到很多纪录片观念的影响————散文电影,直接电影,真实电影,这些在电视上并不常见。所以,我好奇你的纪录片启蒙清单,以及它们是如何影响你的节目。

威尔逊:我曾经有过一段时间,经可能多地观看了一些经典的纪录片。那是一个富有创造力的惊人阶段,因为我看到如此多风格的纪录片,数十年来人们都在创新和尝试。我是想发展出一个模式,能让我运用上所有我喜欢的东西,一次性展示出来。但我并不太想遵循某种教条式的东西,因为总有对直接电影和观察式的讨论,还有那些奇怪的纯理论。

我特别喜欢尼克·布鲁姆菲尔德,他就在镜头前面,操作他的收声麦克风。我喜欢他电影里独特的紧张气氛,因为你能看到他作为技术人员和采访者的挣扎。这种危险是可以轻易察觉的,以至于我觉得很多纪录片人浪费了这样的机会,因为他们不公开幕后的情况。但我又不想看到自己笨手笨脚的样子,我只关注镜头前的生活,不太想过度表现它。但与此同时,路易斯·泰鲁也是一样,当你看到他跟新纳粹分子在一起时,他们问他是不是犹太人的那一幕,这是无可替代的。

NOTEBOOK:我对你策展单元中哈罗德·布兰科的《野轮》(Wild Wheels)非常感兴趣。跟你的作品一样,他会找到那些第一眼觉得古怪的人物,可能也没那么异常,但是他会花时间去了解他们的个性,找到共通点。你第一次看到这部影片是什么感受,以及选择另外两部的原因?

威尔逊:我一开始看《野轮》是因为我是莱斯·布兰克的粉丝,所以当我看到她儿子的作品也同样出色时,我十分兴奋。它有我最喜欢的电影开场,一个人正在求法官承认他因为拥有一辆艺术车而被歧视。这种在法律体系里的荒诞就像是糖果一样吸引人。它也是来自我最喜欢的纪录片时代,用精美的16毫米胶片拍摄,拍摄地如此之好。选择其他两部的原因是我想添加一点郊区恐怖片的暗流涌动,或者是郊区怪癖片。

《神奇乐园》(Wonderland)是关于最早之一的计划城镇,莱维敦,离我长大的长岛市很近。它对这群人的描绘稍微轻松一点,更符合他们在田园般郊区生活发展的印象。但有了《野轮》,就会产生疑问,如果郊区的人对郊区生活无聊后他们干什么?

对于《死胡同:郊区战争故事》(Cul de Sac: A Suburban War Story),它更像是一个恐怖故事。当你对郊区基础设施如此反感后,拥有一辆坦克就会想把整个城镇铲平。如果《野轮》是一种非常快乐的进入通道,《死胡同》就是离开通道。

NOTEBOOK:为了不太看重某件事,你选择在第三季后结束这一系列。你是如何做出这个决定的?

威尔逊:第一,我喜欢三部曲(笑)当我作完先行篇时,我甚至都不觉得自己生活中足够有趣的东西能凑够另一集。我害怕极了,好在结果还行。然后我又对第一季有同样的感觉,但是当时的势头正猛,就好像必须做下去一样。我很高兴事情朝这个方向发展了,这就是我喜欢电视的原因。当我开始写第三季时,我想写出更有揭示性和结论性的东西。我觉得我已经准备好处理一些更长的文本了,一个我现在还在努力克服的问题。但它变成了一个美妙的意外,碰见那群低温冷冻的人。

在他们的世界里,我的自我过度要求映射出了我的焦虑。但我还是拿不定主意。你可以接受生命的有限,接受你的人生过得还不错,或者许个愿,努力延长自己的生命。但我还没想好,还没能接受死亡。(笑)

NOTEBOOK:我好奇旁白的结构:当然,你一开始会先拟一个“怎么做”的开头,然后你需要一边拍摄一边互动。你需要做多少次调整?是分阶段写的还是最后才写?

威尔逊:我会先写好拍摄前的剧本,是浓缩主题的PBS风格。然后我们去拍摄,基于现实遭遇,重写剧本。所以当我完成拍摄,每个镜头的旁白就必须从头写。通常时间线中间会有很大空隙,需要空镜来补充,空镜通常是在拍摄完毕之后才选择。所以我们想象不了中间会有什么笑话之类的事情发生。所以是的,旁白会修改三次左右。

NOTEBOOK:你好像拍摄了很多额外素材,感觉你拍摄了很久。在有一集中我们能看到你的DV录像带,一瞥你如何分类它们。你跟素材之间的关系是怎样的?

威尔逊:我有很多不同的素材,有些是个人的,有些是拍给HBO的。所有的HBO素材我都还保存在一个硬盘里,但我好像只能偷偷摸摸地看,需要他们的允许我才能再用那些素材。

我自己的素材都归类,标上日期,这样我就能相互对照出我当天做了什么事情。背后的目的是在练习保存档案,作为一种保存城市快速变化事物的方式,并使用旁白作为将它们串联起来。这样它们就不会丢了或者在硬盘里坏了。一旦这些素材传上了Vimeo或者在HBO播出了,你就是在实现档案保存的众筹。人们会制作VHS格式,录下一些节目。在这个与事物不断消逝作斗争的时代,我会感到更有安全感。

NOTEBOOK:第一季是在疫情封城之前就播出的。某种程度上,人们通过看你的片子来实现行走在纽约市街头,弥补他们那时无法做到的心情。你有感受到那段时间里人们如何与这个节目建立起的某种联系吗?

威尔逊:很多人会过来跟我说它在疫情期间像是一个安全木舟,就好像在提醒他们原来的城市样貌,以及它继续将会恢复的样子。第一季播出时我非常害怕。一直想,“人们会严厉批评我,他们会讨厌这个作品的”,因为当时是一个很艰难的政治时刻。你无法谈论某样东西,除非你一分一秒地呈现出来,至少在美国是这样。然后有这么一个随遇而安的节目,记录一些分摊账单的无关痛痒的东西。我以为观众会觉得这个节目愚不可及。但恰恰相反,它呈现人们迫切需要的但不自知的怀旧。

NOTEBOOK:我终于抽出时间开始补没看过的弗雷德里克·怀斯曼作品。我看过一些他的早期和最近的作品,但中间时期的作品还需要补补。

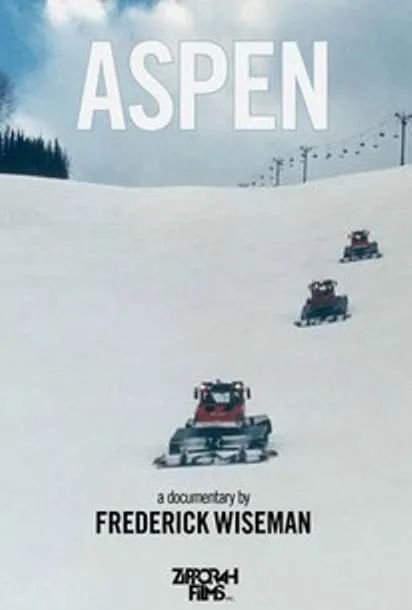

威尔逊:你有看过《阿斯彭》(Aspen)吗?那可能是我最喜欢的一部。我记得,有一次我还主动跟他搭讪。2008年左右,我住在剑桥,他的工作室Zipporah Films就在那。他的所有电影都能在剑桥公共图书馆看到,然后我一口气看完了全部。后来我去了《舞:巴黎歌剧院的芭蕾》的映后场,然后跑过去问他,“你好,怀斯曼先生,你觉不觉得人们现在对镜头的反应比60年代多了?”然后他就说“……不是吧”,然后就甩掉我了。(笑)

但现在我明白了,因为观众会问我同意的问题,比如,“人们现在是不是更加有表演性了?”诸如此类的。但实话说,不是。(在摄影机面前),人们还是老样子,即使搭了个舞台给他们。但你在拍摄的是一个人每天都在做的事情,那就显得很自然了。

NOTEBOOK:还有一个《约翰·威尔逊的十万个怎么做》我特别欣赏的地方,就是你会给人们时间,因此给了自己时间问问题,而不是赶快干别的。

威尔逊:现在网上很多视频都是被过度剪辑的,所以我觉得人们就是单纯需要喘口气。